今年、令和7年(2025)は、「昭和100年」に当たります。戦争や高度成長期など、昭和はまさに、激動の時代でしたが、最近は、「昭和レトロ」として、注目を集めています。「昭和レトロ」を探しに、とげぬき地蔵尊高岩寺と、その周辺をゆったり散策しました。

まずは集合場所となった巣鴨の地名の由来についてですが巣鴨村は、江戸の日本橋から1里半(約6㎞)の距離に位置しており、東西約20町(約2.2㎞)、南北約15町(約1.6km)、戸数113戸(『新編武蔵風土記稿』)で、村の北西から南東方向に谷端川が流れ、その流域の一部に水田があるだけで、それ以外には、畑地が広がっていました。また、谷端川と並行するように中山道が通っていたが、巣鴨村のほとんどは、芝の増上寺領だったそうです。江戸時代前期から中山道沿いに町場化が進み、『御府内備考』によると、巣鴨町が延享2年(1745)に町奉行支配になって、江戸の一部に組み込まれたことなどが記されています。巣鴨という名前の由来は、諸説あるが、不明とのこと。

宿場と宿場の間の「立場」としての巣鴨。

中山道の基点である日本橋と、中山道の最初の宿場である板橋宿との間の「立場」(たてば)であり、茶屋や一膳飯屋などのお食事処として、真性寺への参拝客や旅人で、大いににぎわっていたそうです。立場とは、宿場と宿場の間に位置して、旅人や人足、駕籠かきなどが休息する場所のことで、もともと、杖を立ててひと休みしたため、立場と呼ばれるようになったといわれているそうです。ただし、宿場ではないため、宿泊施設は設けられていなかったとのこと。

中山道は江戸時代初期、徳川幕府が定めた五街道のひとつで、江戸の日本橋を起点として、京都の三条大橋をゴールとします。距離は約135里(約526.3km)で、宿場の数は69。「木曾街道」や「木曽路」ともいわれました。東海道の大井川では、渡し船が許されなかったことから、度々川止めが行われたため、予定の日数での旅は困難だったそうです。そのため、東海道に比べると、京都までの距離が長いにも関わらず、中山道を選ぶ人も多かったといわれています。

商店街に向かう途中に「千成もなか本舗」がありました。

昭和12年(1937)、東京・大塚で創業した老舗の和菓子店。現在は、大塚店と巣鴨店の2店舗を構え、伝統的な和菓子を提供しています。名物は、縁起物として知られる千成瓢箪をかたどった千成もなか。もなかの皮は、もち米100%で作られ、パリッとした食感が特徴です。中には、甘さ控えめの餡がたっぷり詰まっており、小倉、こしあん、白あん、ごま、梅の5種類の味が楽しめます。

続いて真性寺に向かいました。

【宗派】真言宗【ご本尊】薬師如来

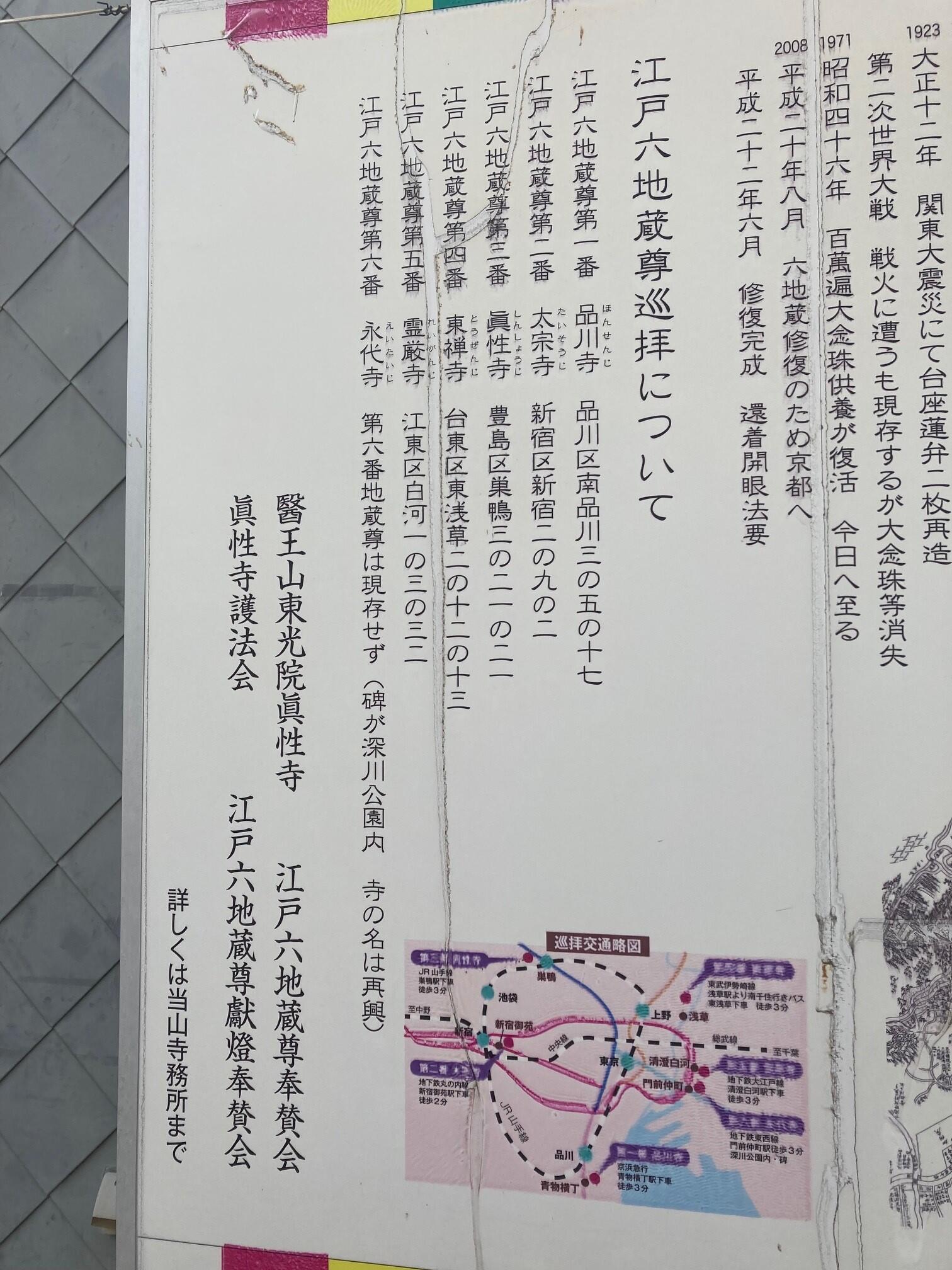

吉宗と家重の御休み所醫王山東光院真性寺は、真言宗豊山派の総本山長谷寺の末寺。寺の始まりは不明ですが、聖武天皇の勅願で、行基の開山だと伝えられています。「地誌御調査上」(文久9年/1826 年)によれば、今から約380年前の元和元年(1615)に、祐遍法印によって、中興開基が行われたことが記録されています。真性寺は、御府内八十八箇所巡りの第三十三番に数えられたことから、真性寺への巡礼が、巣鴨発展の基になったともいわれています。また、江戸時代には、8代将軍吉宗と9代将軍家重の代には、狩りの途上の御休み所として、使われたといいます。しかし、明治9年(1875)に近隣の火災により、昭和20年(1945)には東京大空襲により、諸堂が全焼しました。現在の諸堂は、昭和37年(1962)以降に再建されたものだそうです。江戸六地蔵のひとつが安置ここには、江戸六地蔵のひとつである丈六の地蔵尊菩薩座像が安置されています。江戸六地蔵は、宝永3年(1706)に、深川の地蔵坊正元の発願で造立されたもので、江戸の六街道の出入口に置かれて、旅の安全を見守りました。地蔵坊正元は、発願して14 年間の間に、おおよそ同型の地蔵を6体造立しましたが、真性寺に安置されているのは、正徳4年9月(1714)に完成した4番目の地蔵で、高さ2m68cm、蓮花台を含めると、3m45cmの唐銅製の大きな座像です。地蔵坊正元が造立したその他5体の地蔵は、 ❶品川寺(東海道)、❷東禅寺(奥州街道),➌太宗寺(甲州街道)、❹真性寺(中山道) ❺霊巌寺(水戸街道)に安置されました。ただし、 ❻永代寺(千葉街道)は、明治になってから廃寺となったこともあって、地蔵も、廃棄されてしまいました。現在は、上野桜木の浄名院が、第六番の地蔵の役目を担っています。境内には他に、寛政5年(1793)、採茶庵(さいとあん)二世梅人などによって建てられた、芭蕉の句碑があります。

途中、「伊勢屋」がありましたが、訪問日はお休みでした。

昭和30年(1955)創業。塩大福、豆大福、豆餅、すあま、茶まんなどを提供しています。材料の小豆は北海道産で、餅米はその年の良い餅米を使い、添加物などは使わず、餅米100%の杵つき餅だそうです。

巣鴨地蔵通り商店街に入りました。

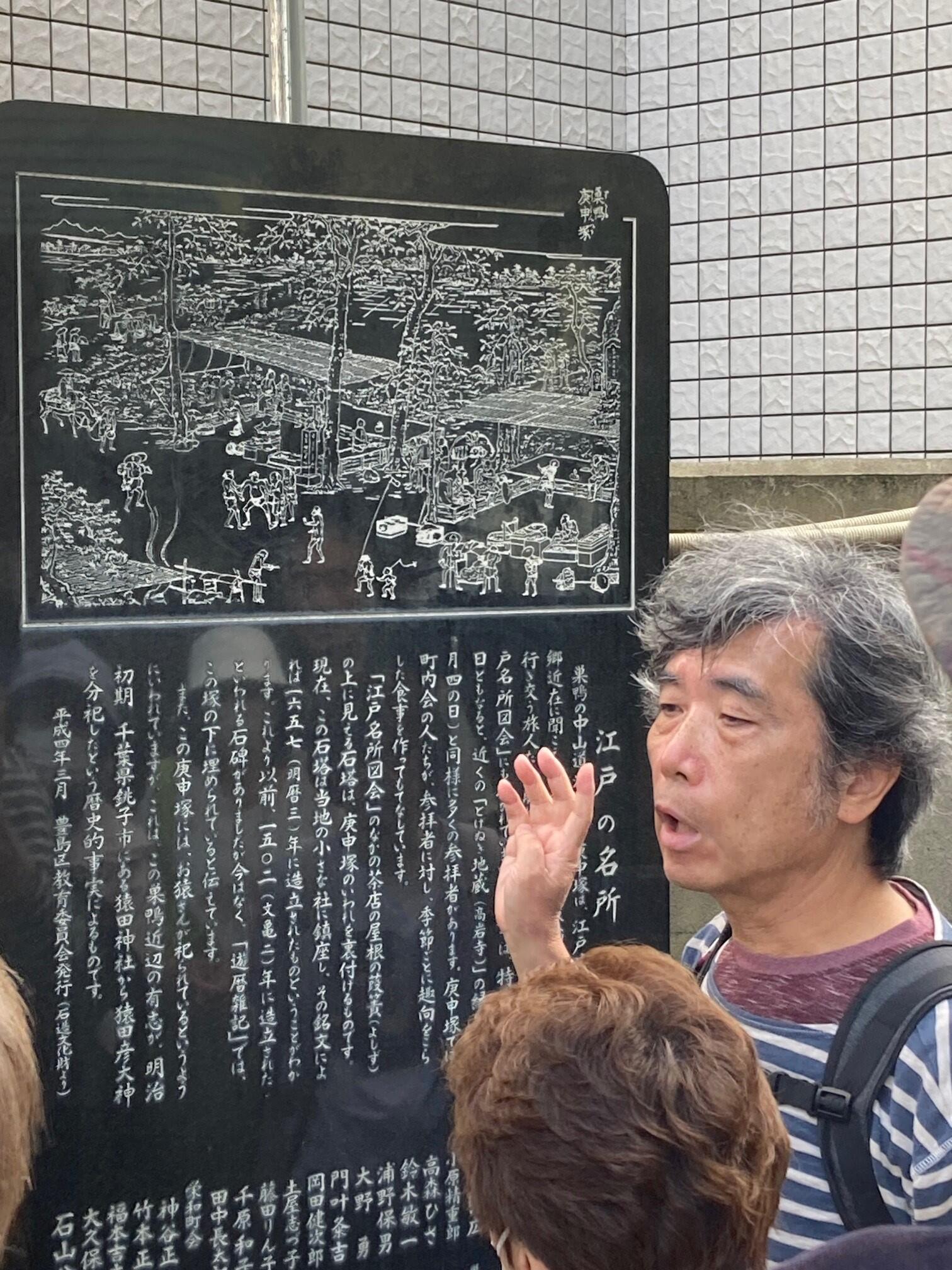

全国から年間約900万人が訪れる約800mの巣鴨地蔵通りは、旧中山道の街道筋に、曹洞宗萬頂山高岩寺の「とげぬき地蔵尊」と、醫王山東光院真性寺の「江戸六地蔵尊」の2つの地蔵と巣鴨庚申塚に守られた信仰の街です。道の両側には、和菓子や衣料品、仏具などを売る店が並び、買い物客で賑わう。昔ながらの懐かしい雰囲気と、人とのふれ合いを楽しみつつ散策できる、テーマパークのような通りです。かつては、「おばあちゃんの原宿」と呼ばれたが、古き良き日本の風景が残っていることから、お年寄りだけではなく、近年は、レトロ好きの若者の姿も見られるようになっています。

商店街の途中に「マルジ」(日本一の赤パンツ館)がありました。。

「日本一の赤パンツ」と書かれた赤い看板が目印の赤い肌着や赤グッズの専門店。健康雑誌で、医学の先生が「赤い色の下着を身につけると、赤い色が丹田を刺激し、冷え性にいい」と語ったことを読んだお客さんのリクエストによって、平成6年(1994)に赤パンツを発売したところ、お店の予想以上に売れ、一躍、話題になったそうです。その後、メディアでも「申年に赤パンツを履くと"病が去る""災いが去る"」という話題が取り上げられたことで、マルジの赤パンツも、飛ぶように売れたそう。かつては、お笑いタレントの千原ジュニアも愛用していたことで知られていて、千原ジュニアは毎年末、「マルジ」で1年分の赤パンツを購入していたそうです。

続いて、庚申塚を訪れました。

商店街にある巣鴨郵便局にはマスコットキャラクターのすがもんのポストがありました。

続いて、高岩寺(とげぬき地蔵)を訪れました。

【宗派】曹洞宗【ご本尊】地蔵菩薩(延命地蔵)

慶長元年(1596)、扶岳太助(ふがくたいじょ)が、江戸の湯島で創建。正式には、曹洞宗萬頂山高岩寺というが、一般には「とげぬき地蔵」の通称で知られています。創建後、約60年たって、下谷屏風坂に移り、区画整理のため、巣鴨には、明治24年(1891)に移転しました。ご本尊は「とげぬき地蔵」として知られる、霊験あらたかな延命地蔵菩薩。ただし、ご本尊は秘仏のため、拝見不可ですが、そのお姿を元に作られた御影(おみかげ)に祈願しても、ご利益があるとされています。

「とげぬき地蔵」として知られるご本尊江戸時代、武士の田付又四郎の妻が病に苦しみ、死に瀕していた。又四郎が、夢枕に立った僧のお告げにしたがい、地蔵の姿を印した紙1万枚を浅草川に流した。するとその夜、くだんの僧が、妻の枕辺に立っているやせ衰えた男を、手にしていた錫杖で追い払う様子を夢見た。翌朝から妻の気分が良くなり、全快したという。これが、お寺で配布している「御影」(おみかげ)の始まりとされます。その後、毛利家の女中が針を誤飲した際に、地蔵菩薩の御影を飲み込んだところ、針を吐き出すことができ、吐き出した御影に、針が刺さっていたという伝承があります。ご本尊を「とげぬき地蔵」と称するのは、こういった事例に由来するとのこと。他の病気の治癒改善にもご利益があるとされ、現在にいたるまで、そのご利益を求めて、高齢者を中心に参拝者が絶えません。

メディアの力で「おばあちゃんの原宿」に

明治24年(1891)に上野から巣鴨に移転したことによって、古くからの檀家との結びつきが薄れてしまいました。そこで、新たに巣鴨の地に人々を呼び込もうと考えたのが、縁日です。本来、地蔵菩薩の縁日は24日のみですが、大勢の方にもっと巣鴨の地に訪れてほしいと考えた当時の住職が、にぎやかしのため、毎月4のつく日(4日・14日・24日)を縁日としたそうです。さらに、谷中の露天商にも声をかけたことで、縁日は、いっそうの盛り上がりを見せて、話題になったとのこと。読売新聞が、昭和60年(1985)頃の原宿の竹下通りが、若者であふれかえっていたことと、巣鴨地蔵通り商店街のにぎわいを対比させてコラムとして紹介し、翌年には、NHKも巣鴨地蔵通り商店街を取り上げたことがきっかけになり、その後、さまざまなメディアで巣鴨地蔵通り商店街が紹介されるようになり、「おばあちゃんの原宿」として、街のイメージが定着していったそうです。

とげぬき地蔵尊御影(おみかげ)

縦4㎝横1.5㎝の和紙の中央に、高さ2.3㎝の尊像が描かれており、痛いところに貼るか、水に溶かして飲むと、痛みがトゲを抜くように引くといわれています

境内には洗い観音があります。

洗い観音を、ご本尊のとげぬき地蔵尊と勘違いしている人が多いようです。江戸時代初期の明暦3年(1657)に起こった明暦の大火によって、当時の檀徒のひとりである屋根屋喜平次が、妻を亡くしました。妻の供養のためにと喜平次が「聖観世音菩薩」を高岩寺に寄進したといわれています。その後、いつしか、この像に水をかけ、自分の悪いところを洗うと治るという信仰が生まれました。その後、永年に渡って、タワシで洗っていた聖観世音菩薩の顔などが次第にすり減ってきたため、平成4年(1992)11月27日、この仏像は隠退し、新たな聖観世音菩薩の開眼式を執行しました。同時に、タワシではなく、布で仏像を洗うことになったそうです。

商店街の入り口付近に戻ってきまして、「元祖 塩大福みずの」に立ち寄りました。

昭和12年(1937)、水野龍吉が「みずの」を創業した塩大福発祥の店。2代目の三郎は、戦後直後、千葉県の九十九里浜で製塩をしていた経験をいかし、龍吉の出身地に伝わる「塩あんびん餅」をヒントに、試行錯誤の末、昭和38年(1963)、さっぱりとした甘さ、独自の風味の大福餅を誕生させ、塩大福と名付けたそうです。しかし、発売当初は、名物といわれるには程遠く、甘味の強い他の菓子が主流だでした。その後、極端な甘さを好む時代から、ほどよい甘さが好まれる時代に変わりつつあった昭和50年代、親睦の深い商店街2店の尽力もあり、巣鴨名物として、多くの支持を得られるようになったとのこと。

最後に巣鴨駅近くにある、徳川慶喜巣鴨屋敷跡地を訪ねました。

当日は暑さもそれほどでもなく、風もあって、散策にはもってこいの日でした。

今後も皆様の学びの好奇心を満たす一助となれるような講座を企画していければと思います!

ハチコウ大学講座

ハチコウ大学講座「昭和100年:とげぬき地蔵尊高岩寺と三大塩大福」を開催しました

公開日

令和7年 5月08日(木曜日)