明治天皇と昭憲皇太后のご遺徳を永く後世に伝えるため、聖徳記念絵画館を中心として、さまざまなスポーツ施設が造られた明治神宮外苑。東京オリンピックの開会式・閉会式の会場として使用された国立競技場など、明治神宮外苑を散策しました。

まずは集合場所となった千駄ヶ谷の地名の由来についてですが、江戸時代初期には見渡す限りの茅野原で、寛永年間(1624年-1645年)には、毎日千駄の茅を刈り取ったことから「せんだがや」という名前が起こったとされ、正保年間(1645年-1648年)には「千駄萱村」と記されているそうです。現在のように「千駄ヶ谷」と書くようになったのは、元禄年間(1688年-1704年)と伝えられているそうです。

続いて、将棋会館に到着しました。

1階には、日本将棋連盟の将棋会館が移転し、将棋連盟の創立100周年となる令和6年(2024)9月8日に、新将棋会館完成の式典が開催されました。また、将棋道場、ショップ、カフェで構成される店舗「棋の音(きのね)」が、10月1日に開業しましたた。新将棋会館は、対局室の増設に加え、椅子対局室や将棋連盟のオリジナルコンテンツの配信も可能な和室のスタジオも完備しているそうです。

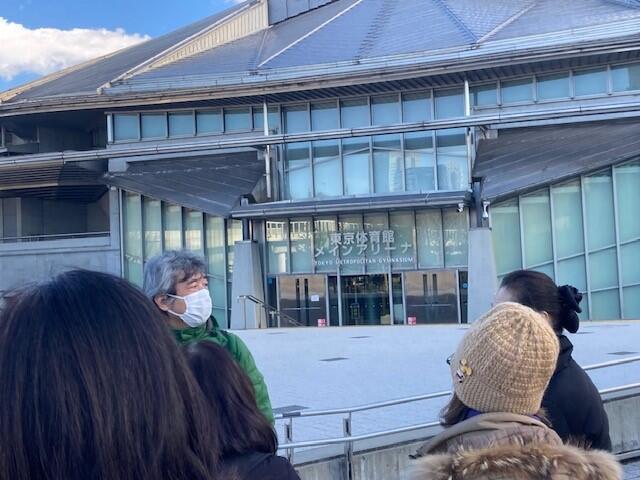

続いて東京体育館に向かいました。

もとは、徳川宗家の所有地だったが、昭和18年(1943)、東京府(当時)が戦時中の国民の士気高揚のための錬成道場として使用するため、土地・建物を買収し、その後、「葵館」と命名して、錬成道場として使用したとのこと。戦後、昭和20年(1945)12月から昭和27年(1952)5月までは、進駐軍の将校宿舎・将校クラブとして使用され、接収解除後は、一時、東京都収用委員会の庁舎として、使用されたそうです。昭和29年(1954)8月、世界レスリング選手権のために、東京体育館が建設され、東京体育館は、大規模な競技大会に対応できる国内でも中枢的な存在で、メインアリーナは、最大で1万人の観客の入場が可能。これまでも、卓球、レスリング、バレーボール、フィギュアスケートなどの世界選手権大会をはじめ、数多くの国際大会や全国大会が開催され、トップアスリートたちの熱戦を間近で見られる数少ない施設とのこと。東京1964大会時には、メインアリーナでは体操競技が、屋内プールでは水球が行われ、東京2020大会では、卓球が行われました。

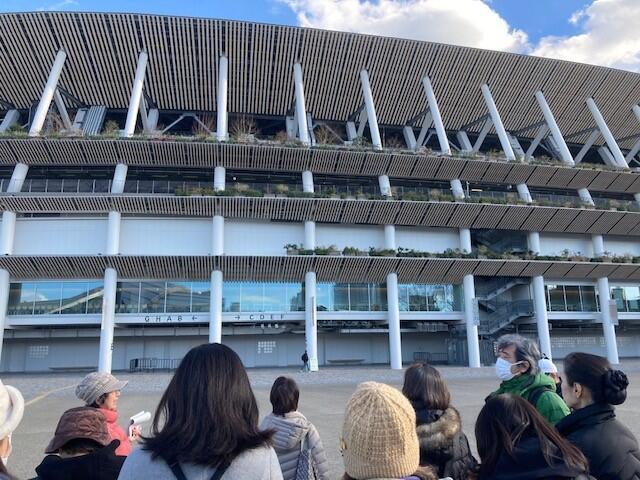

続いて、国立競技時場に到着しました。

令和元年(2019)11月に完成し、12月15日に竣工式が行われました。それまでは、新国立競技場と呼ばれていたが、同年12月15日から、国立競技場と呼ばれることになったとのこと。2020東京オリンピック・パラリンピックでは、開会式と閉会式が行われた他、サッカーや陸上競技の試合会場としても使われました。収容人数:6万8000人面積:敷地は約10万9800㎡、建物は約6万9600㎡、延べ床面積は約19万2000㎡スタジアム:大きさは南北約350m、東西約260m、高さは約47.4m、地上5階地下2階観客席数:約6万席(うち車いす席500)設計:隈研吾

コンセプトは「杜(もり)のスタジアム」で、スタジアム外周の木製の軒庇(のきびさし)が特徴。使われた木材は、47都道府県から集められたが、ほとんどがスギで、スギが自生していない沖縄県の木として、リュウキュウマツを使用。そのため、色や木目もさまざまなのが、特徴になっています。また、スタジアムの北側には北海道や東北地方の木材を、南側には九州や沖縄地方の木材というように、各地の木材を東京からの方角に合わせて取り囲む形で配置したそうです。すり鉢状の3層スタンドには、柱が一切ないため、視界が邪魔されることがなく、シートは、フィールドの赤と緑、大屋根の木材、空の青と調和するように、5色(白、黄緑、グレー、深緑、濃茶)をフィールドに近い部分は濃い色を多く、屋根に近い部分は薄い色を多くランダムに配置したそうです。そのため、空席があっても目立たないという効果もあるとのこと。また、低木を中心に4万7000本、130種が植樹された他、かつて、近くには渋谷川が流れていたことから、140mのせせらぎも整備されました。年間の維持費は24億円を予定。屋根がなく、座席も可動式ではないため、コンサートなど、競技以外の用途には、使いにくいといわれているそうです。コンペにより、いったんはザハ・ハディドのデザインに決まったが、総工費が膨れ上がったこともあり、ザハ・ハディド案は、白紙撤回となり、再コンペの末に、大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所JVの案に決定したという経緯があります。

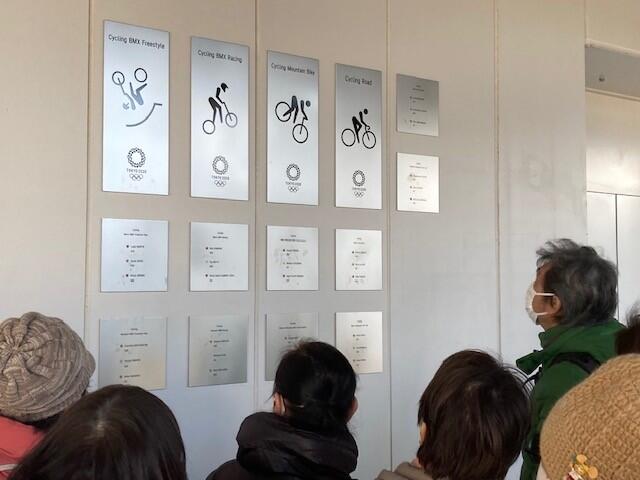

場内にはメダリストの銘板(トリビュート・トゥー・チャンピオンズ)があります。

トリビュート・トゥー・チャンピオンズは、大会終了後にオリンピックスタジアム内に設置される銘板で、1928年開催のアムステルダム大会から、各大会で各開催会場に設置されています。銘板には、全種目のメダリスト(個人競技は個人名、団体競技はNOC/NPC名)が表示されています。東京2020大会のトリビュート・トゥー・チャンピオンズは、国立競技場の壁面に、令和4年(2022)4月22日に設置が完了しました。内訳大会概要:オリンピックとパラリンピックで各1枚ずつピクトグラム:オリンピックが50枚、パラリンピックが23枚メダリスト:オリンピックが339枚、パラリンピックが539枚

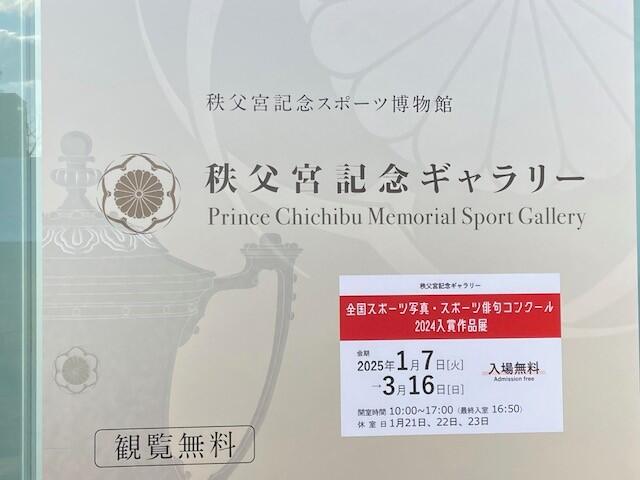

国立競技場内には他に秩父宮記念ギャラリーという場所があります。

「スポーツの宮様」として、日本のスポーツ振興に力を尽くされた故・秩父宮雍仁(やすひと)親王(1902-1953)を記念して、秩父宮の遺品のうち、スポーツに関する愛用の品々を中心に展示しています。秩父宮の没後、その遺徳を慕う多くのスポーツ関係者の協力により、昭和34年(1959)、旧国立競技場内に「秩父宮記念スポーツ博物館」が開設され、その遺品は、同館の「秩父宮御遺品室」で、広く一般に公開されてきました。平成26年(2014)の競技場の建て替え工事にともない、一時は閉室を余儀なくされたが、令和4年(2022)1月、「秩父宮記念ギャラリー」として、リニューアルオープンしました。

場内には河津さくらでしょうか、桜が開花していました。

さらに場内を進んでいくと、聖火台がありました。

東京1964大会の炬火台(きょかだい)は、旧国立競技場の解体にともない、東日本大震災からの復興を目指す宮城県石巻市の要請を受けて、平成27年(2015)に同市へ貸し出されて展示されたそうです。その後、東北の被災地を巡回し、令和元年(2019)、聖火台を造った埼玉県川口市に「里帰り」しました。国立競技場には、令和2年(2020)6月に設置されたとのこと。

近くには東京2020大会の聖火台もありました。

消防法の関係で、東京2020大会の期間中、国立競技場に、燃焼中の聖火を置いておくことはできなかったため、第二聖火台がお台場と有明をつなぐ「夢の大橋」に設置され、聖火が灯っていました。令和4年(2022)10月、有明の「シンボルプロムナード公園 イーストプロムナード」(石と光の広場横)に、聖火台が再設置されたとのこと。

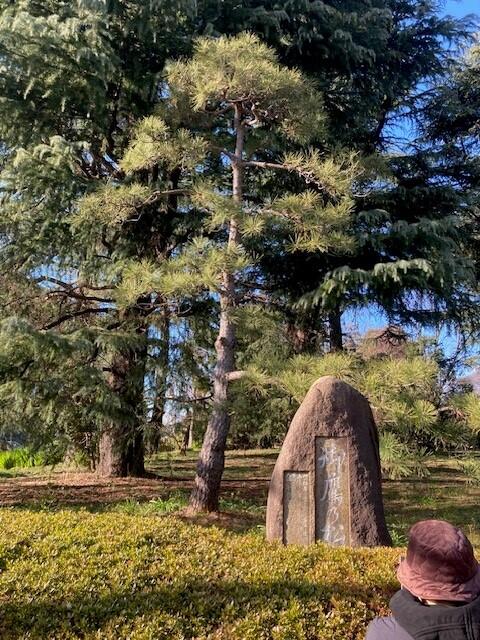

国立競技場から聖徳記念絵画館に向かってしばらく歩くと、御鷹の松と呼ばれる松があります。

3代将軍徳川家光が鷹狩りの途中、後に、国立競技場の敷地となった鏡妙寺で休息していたところ、江戸城から愛鷹「遊女」が飛来し、境内の前庭の松に止まったという言い伝えがあり、家光はこれを大いに喜び、この松を「遊女の松」と名付けたと伝わっています。その後、「御鷹の松」、また、地名から「霞の松」と称されるようになったそうです。昭和54年(1979)、現在地に移設されました。

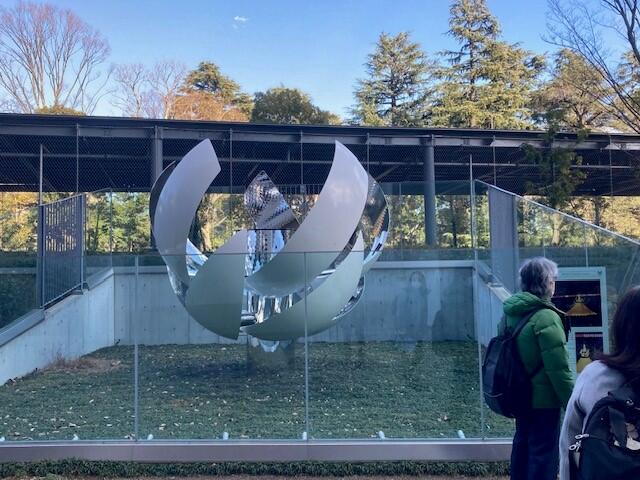

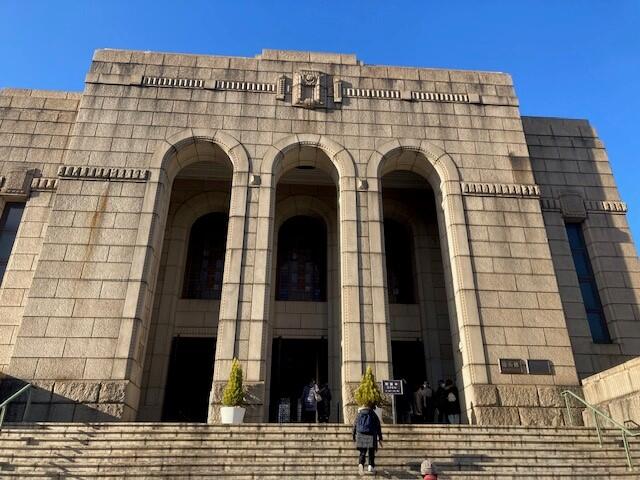

最後に本日の最終目的地である聖徳記念絵画館に到着しました。

大正15年(1926)、明治天皇と昭憲皇太后の御聖徳を永く後世に伝えるために造営されました。明治天皇を中心に成し遂げられた維新の大改革や、その輝かしい時代の勇姿と歴史的光景を、史実に基づいた厳密な考証の上で描かれた80枚の名画を展示しています。壁画は、明治天皇のご生誕から崩御までの出来事を、年代順に前半を日本画40枚、後半を洋画40枚で展示。展示フロアは、中央に大理石張りの大広間があり、東側に日本画、西側に洋画を展示しています。

当日の最高気温が10度を下回る日でしたが、日差しの暖かさも感じることができる冬晴れの散策となりました。

今後も皆様の学びの好奇心を満たす一助となれるような講座を企画していければと思います!

ハチコウ大学講座

ハチコウ大学講座「渋谷ひと駅散歩:千駄ヶ谷駅~信濃町駅」を開催しました

公開日

令和7年 2月07日(金曜日)